在“萬物皆可ETF”的年代,對財富管理和投資帶來哪些影響呢?

從主動管理到ETF

去年四季度開始,ETF迎來新一輪熱潮,今年在主動性基金平均業績暫取得領先的情況之下,聲音逐步變小了。

海外的歷史就是從主動管理走向ETF,國內未必完全復制。但是這種勢頭也越來越明顯。

往深一層想,從主動管理向ETF的轉變,是分工的細化,是把主動管理的貝塔的剝離(絕大部分主動管理依賴于貝塔),并且剝離下來的貝塔更便宜,效率更高。

稀缺的阿爾法依然稀缺,但可能向后移,會有更大的規模效應,給予以更高的價格。

這也符合行業分工細化的特點。

ETF形成極致的貝塔,資產配置這一端通過貝塔來滿足客戶。

得ETF者得天下

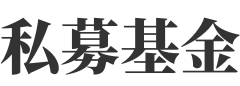

從基金公司角度看,無疑也是得ETF者得天下。

基金公司ETF規模大小和資產管理規模大小保持強相關。ETF發展較快的公司,如華泰柏瑞、國泰等(目前還不在前十,但已經接近)名次迅速攀升。

數據截止:2024年12月31日;來源:WIND

ETF改變了基金公司的座次只是表象,更深次地,是它改變了財富管理的生態。

財富管理新法則

在“萬物皆可ETF”的年代,對財富管理帶來哪些影響呢?

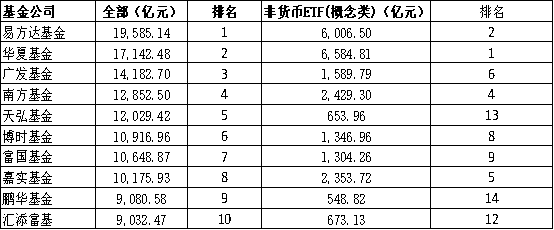

· 理念的變化

阿尼科特?烏拉爾(Aniket Ullal)是金融領域,特別是 ETF 投資領域的知名人物,在他的《ETF 大師投資策略:構建投資組合的實踐》中列出這些變化,筆者深以為然。

在傳統的主/被動投資中,主動型管理告訴你不能滿足平均收益,要有超額;而在被動產品,特別是寬基指數上,告訴你持有,獲取平均收益就不錯了。

而ETF的細化,債券ETF、行業ETF等出現,就提供了一種可能——把這些組合起來,結合了主動與被動。

ETF在投資工具的層面,不再強調尋找“牛基”、“牛股”,而是更加深入資產本身的收益率是否性價比更高。

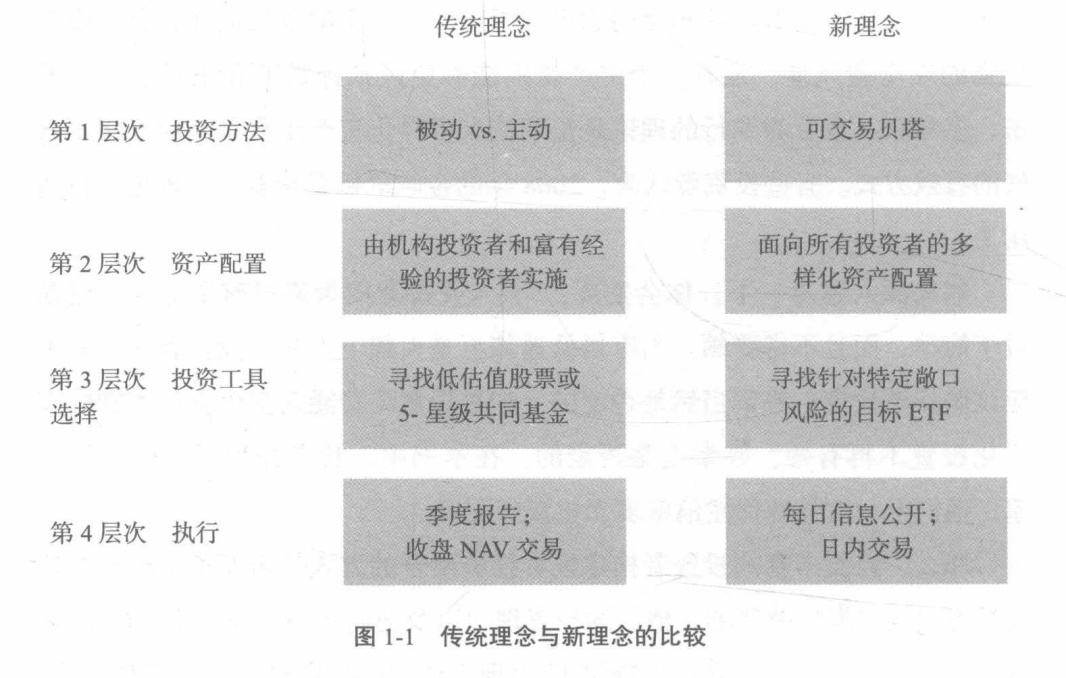

· 研究的重點不一樣

相應地,理念的變化,使得研究的重點產生變化。

有了ETF之后,類似于把主動性管理能力拆分成為了貝塔收益率,以及運用各種資產策略,即阿爾法來源。

在研究貝塔的過程中,在于研究ETF的運作能力:是否能以較小的誤差跟蹤基準指數?指數構建的規則是否有優勢?資產的隱含收益率是多少?

在構建策略的過程中,對此類資產貝塔的來源,歷史情況,展望等詳盡地分析,這是在阿爾法層面研究的重點。

這種分離之后,還有一個顯著的優勢,就是能把資產的特性更好和客戶的需求有機地結合起來,而不像傳統那樣,收益和風險特征是產品與客戶唯一的聯接。

舉一些極端的例子,比如和宗教信仰相關的基督教價值觀ETF、伊斯蘭教法合規ETF,一些特殊偏好的資產類別,如性別平等ETF、素食和植物基ETF等等。其實,一些行業類的ETF,也處于這樣的位置,如太空探索ETF、水資源ETF等。

ETF 投資

對于客戶而言,改變也是顯著的。

ETF的費用通常遠低于主動管理基金,這種低成本特性使得投資者能夠以更低的成本獲得市場敞口,從而提升凈回報。

主動管理基金的回報通常包含市場整體表現(貝塔)和基金經理的超額收益(阿爾法),這兩者往往難以清晰分離。而ETF通過跟蹤特定指數,剝離了阿爾法部分,僅提供貝塔敞口。這使得投資者能夠更清晰地分析和歸因投資組合的表現,明確區分市場風險和主動管理帶來的超額收益。

此外,ETF的透明度和靈活性使得投資者能夠更好地構建符合自身偏好的投資組合。

但這些,也對客戶也提出了更高的要求,比如對理財目的更清楚、偏好更明確等等。

小結

總之,ETF的出現,它不僅僅是增加了一類產品,而是可能重塑資產管理、財富管理的生態。

更深一層地,它對研究重點、組合方式都提出了新的要求。

對于客戶降低了費用,便于歸因,能更好地構建符合自己的偏好的組合。

風險提示:

投資有風險。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請詳閱基金合同等法律文件,了解產品風險收益特征,根據自身資產狀況、風險承受能力審慎決策,獨立承擔投資風險。

重要提醒:

本文版權為新方程所有,未經許可任何機構和個人不得以任何形式轉載和發表。