雖然日歷已翻到嶄新的2025年,但各類資產似乎沒有什么明顯的變化,A股延續著波動,債市繼續走強。

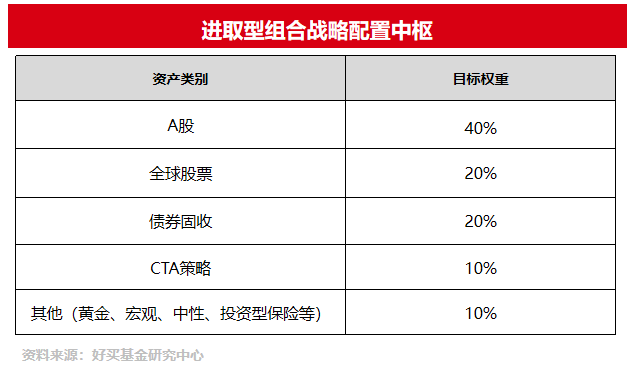

2025年的投資如何進行呢?首先一步,也是最重要的一步,我們需要一個出發點,知道自己應該投些什么,各投多少。風險偏好較高的進取型投資者,不妨參考以下的投資組合。

這個組合包含60%的權益資產,其余40%是與權益資產低相關的其他策略。權益資產則進行了全球性配置。整個組合一定程度上分散了系統性風險。投資者在此基礎上,可以根據自己的偏好與判斷,再做調整。

另一方面,以上組合僅作為參考,未必適合所有人,60%的權益資產,意味著極端情況下,組合可能有20%+的回撤,若投資者難以承受這個幅度的回撤,可以增加其他策略的配置,如果覺得國內固收產品利率水平低,可以考慮CTA、另類策略或境外固收等等。

總之,2025年,投資的出發點應該是形成一個讓自己舒適的投資組合。如果今年真有極端情況發生,持有著這個組合也能睡得著覺,也不會影響心情和生活,并且還能冷靜的捕捉機會,那么這個組合就是合適的。

在形成了這樣的組合之后,接下來,我們可以展望下2025年的大事件,看看今年在哪些時點、哪些事情上,各類資產可能有較大波動。

國內

博弈政策與復蘇的股債蹺蹺板之年

國內債市在交易降息與通縮,股市則在博弈政策和復蘇,兩者形成了明顯的蹺蹺板。2025年國內股債資產也將受到政策面與基本面的較大影響。

政策層面值得關注的重大事項與時間點包括:

一、全國兩會:3月4-5日

二、中央經濟工作會議:12月中下旬

三、政治局會議:4月末、7月末、10月末、12月上旬

四、央行季度會議:3月末、6月末、9月末、12月末

五、貨幣政策執行報告:2月、5月、8月、11月中旬

六、LPR報價:每月20日(遇節假日順延)

以上會議均是對后續政策方向、力度、路徑的觀察窗口,現實和預期的差值可能帶來股債兩市的波動。

2024年9月份以來,政策層面的變化成為影響股債波動的重要因素。而2025年,政策落地的效果以及在基本層面的反饋或將帶來更多波動。2025年開年幾個交易日已顯現出這樣的特征。

今年經濟基本面的觀察窗口,則在重要數據發布時,其中,領先指標PMI、通脹數據、實體經濟數據更易牽動市場神經:

一、官方PMI:每月末發布

二、CPI、PPI數據:每月9-10日發布

三、消費、投資等經濟數據:每月15-20日發布

四、季度GDP數據:1月、4月、7月、10月中旬

除此之外,其他重要的經濟數據還包括:

一、財新PMI:每月初發布

二、社融、信貸數據:每月9-15日發布

三、貿易數據:每月7-15日發布

四、商品住宅銷售價格:每月15-20日發布

A股市場方面,財報季則會提供各企業、各行業的業績線索:

一、年報披露期:1月1日-4月30日

二、一季報披露期:4月1日-4月30日

三、半年報披露期:7月1日-8月31日

四、三季報披露期:10月1日-10月31日

接下來,我們再看看海外的重要事項和時間點。

全球

警惕再通脹與衰退的高利率加時賽

今年全球市場的兩件大事,一是美聯儲降息,二是特朗普2.0。美股、美債、黃金等多類資產都將受到一定程度的影響:

一、特朗普宣誓就職:1月20日

二、FOMC八次利率決議:1月30日、3月20日、5月8日、6月19日、7月31日、9月18日、10月30日、12月11日

美聯儲利率決議的基礎則是美國通脹和就業形勢,相關數據的發布也可能引起美國股債的波動:

一、美國通脹數據:每月10-15日

二、美國非農數據:每月上旬

三、美國季度GDP數據:1月、4月、7月、10月末

2023、2024兩年,科技巨頭的盈利增長成為了美股行情的重要驅動力,2025年企業盈利的兌現情況也將影響美股波動:

一、年報披露期:主要集中在1月

二、一季報披露期:主要集中在4月

三、半年報披露期:主要集中在7月

四、三季報披露期:主要集中在10月

AI產業革命已將美股慢牛推入第三年,美債市場也迎來了又一個高利率年份。今年通脹、企業盈利以及特朗普2.0的政策變數或為美國股債帶來更多波動。

以上是投資傳統股債資產需要關注的一些事項與變化,若投資CTA或其他絕對收益策略,則需要投資者定期跟蹤產品業績,并評估管理人策略開展情況。量化超額與主觀股票私募也是如此,需要我們結合市場環境,核實管理人的策略優勢。

總而言之,今年可能又是一個充滿變化與波動的復雜之年,以上是一些有跡可循的重要事項和時間節點。而那些未知的、突發的事件,現在尚無法納入考量。

不過,投資層面,應對復雜的環境,則有簡單的方法:

第一步,設定一個合適的目標組合(如本文開頭所述)。

第二步,結合環境變化(可參考文中的重要事項和時點),利用市場波動,向這個目標組合靠近,或再做優化調整。

第三步,定期評估各產品的業績(超額)情況,去劣選優。

不論2025年是個怎樣的年份,如果能做好以上三點,我們將能更好的抵御沖擊,抓住機會。

風險提示:

投資有風險。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請詳閱基金合同等法律文件,了解產品風險收益特征,根據自身資產狀況、風險承受能力審慎決策,獨立承擔投資風險。

重要提醒:

本文版權為好買財富所有,未經許可任何機構和個人不得以任何形式轉載和發表。