今年以來,隨著國內權益市場的震蕩下行,權益市場投資情緒逐漸降至“冰點”。

在上半年,投資者更多關注相對穩定的固收類資產,但隨著銀行存款利率的下行及債券市場交易的擁擠,市場“資產荒”的感受愈發明顯。

資產配置,還能配什么?

經濟下行周期疊加金融下行周期的背景下,無論是機構投資者還是個人投資者,都能深切地感受到投資的困難,各類資產的投資難度顯著上升,以波動率從上往下看:

股票 A股市場連跌3年,主觀多頭策略在經歷過消費、醫藥、新能源等核心資產的輪番下跌后,創下的回撤仍未修復。而今年年初,量化指增也在市值風格切換的極端行情下元氣大傷,市場一度對量化超額信仰崩塌;

商品 2022年下半年之后就處于震蕩狀態,沒有大的趨勢性行情出現,被稱為危機阿爾法的CTA也集體熄火;

市場中性 以對沖市場beta風險為策略邏輯的市場中性策略,也在年初極端行情下經歷了超額和基差的“雙殺”,創下了有史以來的最大回撤。

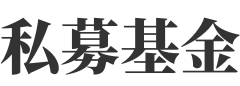

數據來源:好買基金研究中心

數據區間:2022/1/7 ~ 2024/8/30

能夠博取高收益的風險資產的波動加大,賺錢效應大幅減弱,使得市場風險偏好降低,資金紛紛開始轉而追求偏穩健的低風險資產。從FOF配置的角度,低風險資產(穩健類策略)主要是套利和固收兩類,但套利類策略有容量上限的天然缺陷,固收策略的收益也隨著交易的擁擠下降,供給也在逐步減少。

如果僅僅著眼于套利和固收策略,并不能達到1+1>2的效果。因為兩者都是長期控制波動的策略,分散化的效果沒有得到體現,而且兩類策略的收益空間有限,過低的波動和回撤并沒有帶來更高的夏普。

因此,我們缺少一個“中等波動+中等收益”策略,這部分過去由市場中性填充。但經歷了年初的回撤,很多投資者也失去了對市場中性的信仰,當前我們還能相信市場中性嗎?

歸來的市場中性

經過近半年對量化管理人的深入調研和持續跟蹤,我們發現當前的市場中性相比過往有了很多新的變化。可以認為,3月之后的市場中性策略進入了一個新的階段。

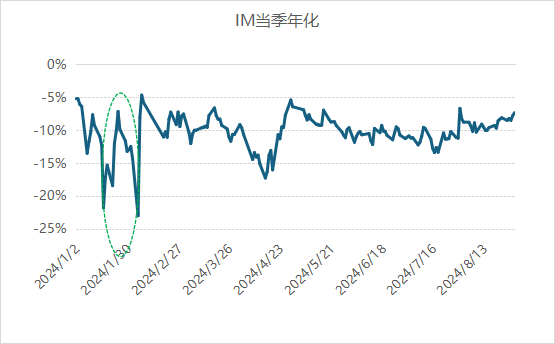

在年初風險爆發之前,原先的市場中性策略有以下四類主要風險:

· 基差變動:股指期貨基差大幅波動的風險;

· 風格暴露:策略在風格上的暴露帶來的風險;

· 市場切換:市場主要風格切換時,中性策略容易出現較大回撤;

· 超額衰減:市場有效性提高后,alpha的獲取難度提升。

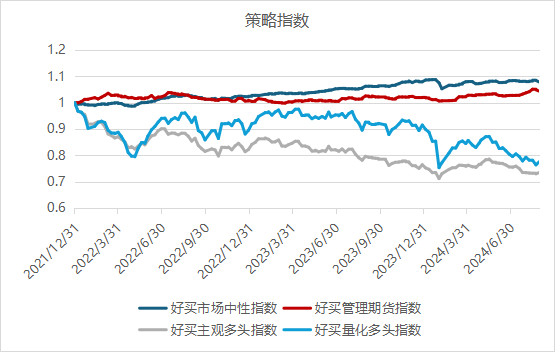

其中,1、2、3都體現在了年初的極端行情中,例如IM的年化貼水絕對值一度升至20%以上,并在其后快速收斂;在市值風格上有比較高的主動暴露的策略,在1月市值風格轉向后出現了較大回撤;ETF資金推動下市場結構的切換導致的超額回撤。超額的衰減則是一個偏長期的過程,短期的變動有限。

數據來源:好買基金研究中心

數據區間:2024/1/2 ~ 2024/8/30

可以說,過去幾年穩定顯著的超額掩蓋了市場中性的很多問題,3類風險一直存在,只是沒有集中爆發過。在節后行情企穩之后,量化行業在對行情進行復盤后做了針對性迭代,通過策略的設計和結構化調整,優化了市場中性策略的夏普:

從調研中我們能確切地感受到,管理人對于基差管理的重視程度大幅提高,對于收緊風險敞口也不僅僅停留在口頭之上,整個行業又回到了追求pure_alpha為先的方向上,對于風險的謹慎相較2021年底更甚。

另一方面,在量化行業管理規模大幅縮水的背景下,策略的擁擠度下降明顯,這也會使得超額衰減的速度有所放緩,長期超額衰減的風險也有所下降。

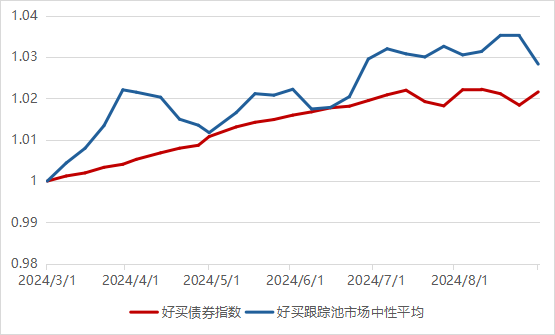

數據來源:好買基金研究中心

數據區間:2024/3/1 ~ 2024/8/30

體現在凈值上,市場中性策略在3月之后持續回暖,以研究的跟蹤池的平均來看,3月初-8月底,市場中性的平均收益為2.82%,期間策略還經歷了4月“國九條”和6月“ST問詢函”的不利行情,基差也在區間內出現了多次大幅波動,市場成交額也從8月起進入了5000-6000億的區間。

市場中性在相對不利環境下的表現符合策略定位,強勢回歸。

如何配置市場中性

市場中性策略迭代升級的同時,也加大了單策略挑選的難度。

單純從超額反推中性的路徑已經不太行得通了,市場中性的表現不僅取決于管理人的alpha能力,風控能力和基差管理能力的考核權重也在提升。隨著影響變量的提升,預計未來市場中性的分化度會進一步提升,單獨配置市場中性的難度更高,而且過往輝煌的夏普也難以復現。

資產荒之下,多策略配置是更合理的方式。

市場中性底層掛鉤的資產是權益,和固收、套利策略的配合,能夠實現資產、策略維度的雙重分散,可以進一步降低中性策略帶來的階段性回撤,同時也可以扮演承接中高波動資產和低波資產的角色,通過合理分配風險預算來提升整體組合的有效前沿。

攻守兼備的屬性加持下,市場中性仍會是當前及未來一個階段資產荒下的“香餑餑”。

風險提示:

投資有風險。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請詳閱基金合同等法律文件,了解產品風險收益特征,根據自身資產狀況、風險承受能力審慎決策,獨立承擔投資風險。

重要提醒:

本文版權為新方程所有,未經許可任何機構和個人不得以任何形式轉載和發表。